Schalldämmung:

Wand und Decke dämmen mit Schalldämmmaterial

In den Räumen, in denen wir leben und arbeiten, bestimmen schallharte Oberflächen das Bild. Beton, Glas und Stahl werfen Schall in den Raum zurück und sorgen für eine unangenehme Raumakustik. Mit durchdachter Schalldämmung kann man bereits beim Bau von Gebäuden Wände akustisch dämmen und so für eine ruhigere Atmosphäre sorgen.

Im folgenden Beitrag erfahren Sie alles, was es zur Schalldämmung zu wissen gibt, inklusive schnell umsetzbarer Lösungen für Wand und Decken in Wohnungen, Büros und Bildungseinrichtungen. Wir stellen Ihnen ideale Schalldämmmaterialien vor und erklären den Unterschied zwischen Schalldämmung und Schalldämpfung.

Schalldämmung: Was ist das?

Als Schall bezeichnet man die Wellen und Schwingungen, die sich über ein Trägermedium ausbreiten. Schalldämmung bedeutet, den Schall an dieser Ausbreitung zu hindern – mit Hilfe von baulichen Massnahmen, die bei der Errichtung von Gebäuden von Anfang an mitgedacht werden.

Was ist der Unterschied zwischen Schalldämmung und Schalldämpfung?

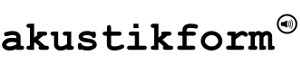

Die Schalldämmung gehört somit zum Bereich der Bauakustik. Dem gegenüberzustellen ist die Schalldämpfung, die im Bereich der Raumakustik angesiedelt ist.

- Die Schalldämmung als Teil der Bauakustik befasst sich mit den Auswirkungen der Gegebenheiten zwischen den Räumen in einem Gebäude oder zwischen dem Inneren eines Raums und dem Aussenbereich.

- Die Schalldämpfung ist Teil der Raumakustik und bezieht sich auf Auswirkungen der baulichen Gegebenheiten eines Raumes auf die Schallereignisse, die innerhalb dieses Raumes stattfinden.

Wie entsteht Lärm und welche Schallarten gibt es?

Schall verbreitet sich über das Trägermedium Luft und trifft auf Oberflächen, wo er dann zu Körperschall bzw. Trittschall wird. Es gibt folglich drei verschiedene Arten von Schall – durch schwingende Objekte/Körper wird er erzeugt und breitet sich dann über einen Schallleiter aus:

- Luftschall: Dieser geht von schwingenden Körpern aus und verbreitet sich über den Schallleiter Luft. Feste Materialien vermindern, verhindern oder reflektieren ihn.

- Körperschall: Ein Körper in Schwingung verursacht Schallwellen, die sich im Raum weiterentwickeln. An der Oberfläche des Körpers wird der Körperschall zu Luftschall, der dann als Geräusch oder Lärm wahrnehmbar wird.

- Trittschall: Schritte über den Boden oder Objekte, die auf den Boden fallen, erzeugen Trittschall, welcher von den Wänden reflektiert wird.

Je mehr Schallwellen auf die harten Oberflächen im Raum treffen, desto mehr Nachhall entsteht. Dieser ist letztendlich auch für das Akustikproblem verantwortlich. Im eigenen Wohnraum, im Grossraumbüro und in öffentlichen Einrichtungen verursacht die diffuse Raumakustik Stress und Kopfschmerzen, sie beeinträchtigt also sowohl das Wohlbefinden als auch die Gesundheit.

Mit den geeigneten Massnahmen zur Schalldämmung und Schalldämpfung im Raum lassen sich Luftschall, Körperschall und Trittschall problemlos verhindern.

Wie lässt sich Schall wahrnehmen?

Es gibt Schall in vier verschiedenen Zuständen bzw. Ausprägungen, die sich unterschiedlich bemerkbar machen bzw. anders auf das menschliche Gehör einwirken:

- Töne: harmonische, sinusförmige Schwingungen, die sich nach Tonhöhe reihen lassen (Tonleiter)

- Klänge: periodische, aus mehreren Tönen bestehende Schwingungen; überlagern sich in ihren Frequenzen (Instrument)

- Geräusche: unregelmässige Schwingungen, die aus mehreren Tönen bestehen

- Knalle: Schwingungen, deren Amplitude ausschlägt und dann schnell abklingt

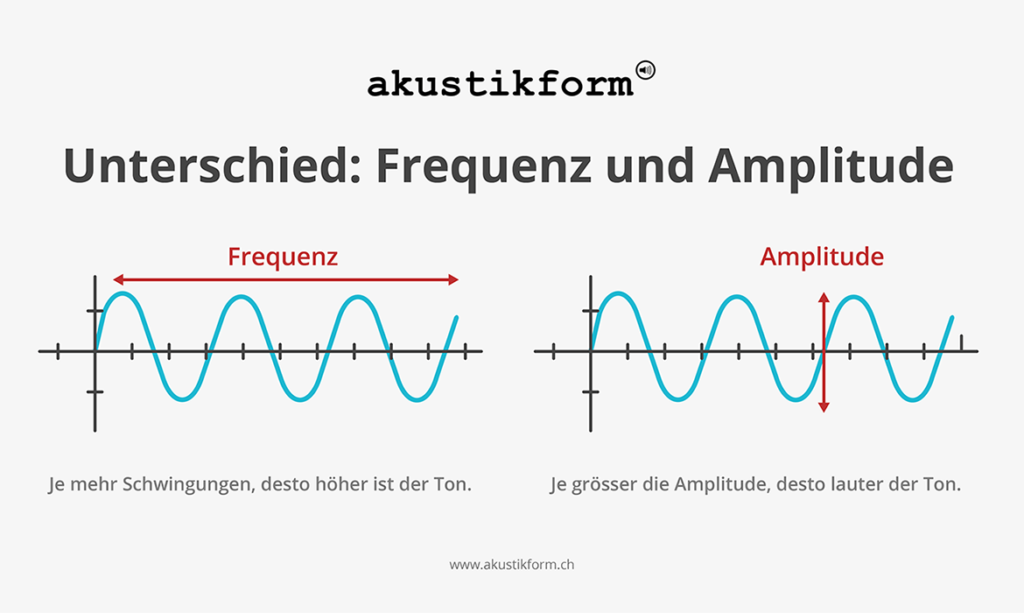

Schall bzw. Störschall besteht also aus Schwingungen bzw. Wellen. Diese Wellen haben eine gewisse Frequenz und Amplitude. Die zwei Faktoren bestimmen Tonhöhe und die Lautstärke, also den Geräuschpegel in einem Raum bzw. in einem Gebäude.

Die Amplitude bezeichnet die positive bzw. negative Ausrichtung der Schallwellen – Wellentäler und Wellenberge – die sich im Raum ausbreiten. Je grösser die Amplitude, desto lauter der Ton.

Die Frequenz beschreibt die Anzahl der Schwingungen der Schallwelle pro Sekunde. Je mehr Schwingungen die Welle hat, desto höher ist der Ton. Die Frequenz wird in Hertz (Hz) angegeben, Menschen hören den Bereich zwischen 15 und 20 Hz.

Schalldämmung und der Schalldruckpegel

Eine ausgeprägte Amplitude entspricht auch intensivem Schalldruck und damit hoher Lautstärke. Der Schalldruckpegel bezeichnet die Intensität der Luftdruckschwingungen, die auf unser Trommelfell treffen. Das Ziel der Schalldämmung ist es, einen hohen Schalldruckpegel an der Entstehung zu hindern.

Der Schalldruckpegel wird in Dezibel (dB) ausgedrückt und entspricht der vom Menschen wahrgenommenen Lautstärke. Veranschaulicht werden Geräuschquellen bzw. deren Schalldruck auf der Dezibel-Skala.

Die folgende Dezibel-Skala listet einige Beispiele von empfundener Laustärke.

20 dB – in etwa die Hörschwelle

Es gibt verschiedene Massnahmen, die eingesetzt werden können, um einem intensiven Schalldruckpegel beizukommen. Es lässt sich allerdings nicht pauschal bestimmen, um wie viele Dezibel der Schalldruckpegel mit der Schalldämmung verringert werden kann. Dies wird massgeblich von der Bausubstanz, den vorhandenen Dämmmassnahmen, Schallleitern und der Flankenübertragung beeinflusst. Es lässt sich aber allgemein feststellen, dass dickere und dichtere Dämmungen den Pegel stärker senken.

Im folgenden Abschnitt erfahren Sie mehr zu den Materialien, die sich für die Schalldämmung von Wand und Decke besonders eignen.

Schalldämmmaterial: Verbundschaumstoff, Schalldämmplatten und andere Schalldämmstoffe

Zur effektiven Schalldämmung können verschiedene Materialien eingesetzt werden. Das wohl beliebteste Schalldämmmaterial ist Schaumstoff. Platten aus Verbundschaumstoff bzw. Schalldämmplatten werden an der Wand montiert und hindern den Luftschall daran, zu Körperschall zu werden. Die Schaumstoffe haben eine raue Oberflächenstruktur, dank derer sie den Schall gut absorbieren können.

Besonders wirksam ist der Verbundschaumstoff. Schalldämmung mit Verbundschaumstoffplatten funktioniert besonders gut, weil das Material eine hohe Dichte und ein dementsprechendes Gewicht hat.

Es gibt aber noch andere Schalldämmmaterialien, die sich im Nachhinein oder bei einer Sanierung an Wänden, Decken und Türen anbringen lassen. Paneele, die aus Akustik-Polyester der höchsten Schallabsorptionsklasse und einer Wollschicht bestehen, leisten hier einen wesentlichen Beitrag.

Ein ebenfalls wirksames Material ist der Akustikfilz, der dank seiner Dichte Schallwellen hervorragend aufnehmen kann und den Störschall ebenfalls verschluckt. Die Raumakustik zu verbessern, muss nicht unbedingt eine Baustelle verursachen.

Schalldämmung: Wand, Decke, Boden und Co. akustisch dämmen

Ob im Grossraumbüro, im Wohnzimmer, im Home-Office oder im Musikzimmer – kann sich der Schall ungehindert ausbreiten, dann führt dies unweigerlich zu einem Akustikproblem. Es beeinträchtigt das Wohlbefinden und damit die Gesundheit unter Umständen sehr stark. Eine solide Schalldämmung der Wand zum Nachbarn etwa kann das Zusammenleben in Mehrparteienhäusern angenehmer machen und Konflikten vorbeugen.

Schalldämmung: Decke und Wand in der Bauphase optimieren

Schallhart bedeutet, dass Oberflächen nicht dazu in der Lage sind, Schallwellen aufzunehmen. Stattdessen prallen diese ab und werden wieder in den Raum zurückgegeben. Die Schallreflexion im Raum, in dem gelebt und/oder gearbeitet wird, muss mit zielgerichteten Massnahmen verhindert werden.

Möchte man Decke und Wand akustisch dämmen, so eignen sich bauliche Massnahmen wie abgehängte Decken, Mauersteine und Vorsatzschalen für höheren Schallschutz.

- Decke abhängen: Die abgehängte Decke, die am bestehenden Plafond im Abstand von etwa 10 cm befestigt wird, ist in ihrem Hohlraum mit Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Zellulose gefüllt.

- Vorsatzschalen: Diese stehen frei vor der Wand oder werden an selbiger befestigt. Vorsatzschalen bestehen aus Steinwolle oder Gipskarton. Vorteilhaft ist, dass man sie auch nachinstallieren kann – man verliert dabei aber etwas Raum.

- Mauersteine: Sie sind mit Perlit und Mineralwolle gefüllt. Mauersteine behindern die Übertragung von Schall durch Wände.

Schalldämmung: Boden, Fenster und Türen

Die schalldämmenden Massnahmen am Boden und an bzw. in den Fenstern sind am besten im Zuge des Baus umzusetzen. Nachträglicher Schallschutz am Boden ist nur begrenzt zu gewährleisten, mit schweren und dicken Teppichen kann man aber schnell merkliche Besserung erreichen. Die besten Ergebnisse für schallgedämmte Böden erreicht man mit:

- Schwimmendem Estrich: Wird Estrich schwimmend verlegt, so fehlt die Verbindung zum darunterliegenden Boden. Dies verhindert die Übertragung von Körperschall in die Bausubstanz.

- Trittschalldämmung: 2 bis 6 cm dicke Matten, die zwischen Estrich und den jeweiligen Bodenbelag (Parkett, Laminat etc.) gelegt werden, sorgen für eine massgebliche Reduzierung des Trittschalls.

Im Bereich der Tür gibt es entweder die Möglichkeit, eine neue Tür zu kaufen, die massiver und dicker ist, oder aber man verkleidet die bestehende Tür mit Schaumstoff bzw. Schalldämmplatten und neuen Dichtungen an den Kanten.

Für andere vertikale Schwachstellen wie etwa Fenster gibt es die Möglichkeit, eigene Schallschutzfenster einzubauen, um den Innenraum zu schützen. Einfacher umzusetzen ist der Schallschutz beim Fenster mit Akustikvorhängen, die speziell dafür konzipiert wurden. Aber auch schwere, dicke Gardinen können – neben der Verdunkelung – als Schallschutz genutzt

Fenster der Schallschutzklasse 5 oder 6 sind zwar verhältnismässig teuer, aber auch dementsprechend wirksam. Im Bereich Bauakustik, die die Schalldämmung miteinschliesst, gehören schallgeschützte Fenster, die auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt sind, zum Standard.

Schalldämmplatten: Schalldämpfung im Raum flexibel nachrüsten

Sogenannte Schalldämmplatten oder Schallschutzplatten gibt es in unzähligen Ausführungen und Grössen. Besonders auf hellhörigen Wänden und Türen, egal aus welchem Untergrund, entfalten die Schallschutzplatten ihre schalldämmende Wirkung sehr gut, sodass angrenzende Bauteile nicht in Schwingung geraten. Die schalldämmenden Vorrichtungen und Elemente – egal ob Vorsatzschalen oder Schalldämmplatten – sind mit geeigneten Materialien gefüllt.

Dazu gehören:

- Glasfaser-, Stein- und Holzwolle

- Gips

- Melaminharz

- Holzbaufilz

- Hanf

Diese Methode der Schalldämpfung gehört in den Bereich Raumakustik. Es geht also um die Aufnahme von Schall innerhalb eines Raumes und nicht um die Abschirmung von Schallwellen bzw. die akustische Trennung verschiedener Räume.

Schalldämmplatten sind zur Verbesserung der Raumakustik deshalb so beliebt, weil sie Universaltalente sind. Sie verhindern, dass sich Störschall ausbreiten kann. Im Zuge der professionellen Schalldämmung werden die jeweiligen Dämmmittel an die Gegebenheiten angepasst, sodass folgende Probleme gelöst werden können:

- Von aussen eindringende Geräusche

- Lärm der Nachbarn

- Geräusche aus angrenzenden Räumen

Schalldämmung: Wand zum Nachbarn akustisch dämmen

Die Nachbarn und ihre Kinder sind ständig durch die Decke wahrzunehmen. Die laute Musik der WG nebenan ist durch die angrenzenden Wände gut hörbar. Es ist nebensächlich um welche Belastung es sich handelt, denn das entstehende Akustikproblem beeinträchtigt gleichzeitig Nerven und Gesundheit.

Wenn es um das Akustikproblem geht, das durch die Tätigkeiten der Nachbarn verursacht wird, dann sind an und für sich auch die Nachbarn dazu angehalten, Akustiklösungen zu installieren. Um zu verhindern, dass sich der Körperschall über die Wände fortbewegt, sollten in dem Raum, in dem sich die Schallquelle befindet, Schalldämmplatten und Trittschalldämmungen installiert werden.

Die Einhaltung der Zimmerlautstärke, also in etwa 40 dB untertags und 30 dB in der Nacht, gehört zu einer funktionierenden Nachbarschaft bzw. Wohngemeinschaft dazu. Die Lautstärke ist kein allgemein gültiger Wert, denn Bausubstanz, Lärmempfindlichkeit und Hellhörigkeit entscheiden über die zulässige akustische Wirkung.

Um in der eigenen Wohnung dafür zu sorgen, dass der Geräuschpegel nicht von äusseren Einflüssen wie den Nachbarn beeinträchtigt wird, greift man zu Methoden des Schallschutzes. Wandkonstruktionen, die mit Gips- oder Mineralfaserplatten samt Stein- oder Glasfaserwolle verkleidet sind, verhindern, dass der Luftschall zu störendem Körperschall wird.

Dämmung von Schall für mehr Ruhe und Wohlbefinden

Schallschutz lohnt sich in jedem Raum, in dem die Akustik verbessert werden soll. Unterschiedliche Schalldämmplatten und Akustikelemente eignen sich für die schallharten, glatten Oberflächen in Wohnräumen, Grossraumbüros und Hobbyzimmern.

- In der Wohnung lässt sich Schalldämmung mit baulichen Methoden wie der Vorsatzschale umsetzen, aber auch nachträglich hat man einige Optionen. Vor allem schöne Schalldämmplatten in verschiedenen Designs und Mustern werten sowohl die Akustik im Wohnbereich als auch Optik Ihres Zuhauses massgeblich auf. Mit Akustikbildern kann auch das liebste Urlaubsmotiv dazu dienen, eine Wand akustisch zu dämmen.

- Im kleinen oder grossen Büro ist ein Akustikproblem besonders belastend. Dort können mit Schalldämmplatten ganze Schallschutzkonzepte etabliert werden. So lassen sich Bereiche für Telefonate oder tiefe Konzentration einrichten. Den Wohlfühlfaktor in Büros und Sitzungsräumen erhöht man auch mit schalldämmenden Elementen für das Plafond wie etwa die Akustiksegel, die einfach an der Decke montiert werden.

- Bildungsstätten und Restaurants profitieren sehr von Schalldämmplatten in verschiedenen Ausführungen. In Schulen und Kitas ist die Sprachverständlichkeit von allerhöchster Wichtigkeit, so auch in Hörsälen und Kantinen. Schalldämmplatten in Form von Wandabsorbern lassen sich individuell gestalten. Das Akustik-Polyester in ihrem Kern wandelt Luftschall in Wärme um und gewährleistet angenehme Schalldämpfung im Raum.

Schalldämmung und Schallschutz von den Experten

Schalldämmende Massnahmen aus der Bauakustik können mit schalldämpfenden Methoden der Raumakustik unterstützt werden und zusammen ein perfekt abgestimmtes und ganzheitliches Schallschutzkonzept formen. Profis unterstützen die Optimierung der Raumakustik mit den besten Möglichkeiten der Schalldämmung, sodass Lärmquellen isoliert werden und in allen Räumen Ruhe und Wohlbefinden einkehren kann.

FAQ: Häufig gestellte Fragen

Was ist am besten für Schalldämmung?

Schalldämmung bedeutet, dass bereits beim Bau Massnahmen zum Schallschutz verbaut werden. Schalldämmung funktioniert mit abgehängten Decken, schwimmenden Estrichen und Vorsatzschalen besonders gut. Für die Schalldämpfung in bestehenden Räumen eignen sich Verbundschaumstoffplatten, Akustik-Filz, Schallschutzplatten aus Akustik-Polyester sowie Steinwolle und Mineralwolle sehr gut.

Welches Material für Schallisolierung?

Hervorragende Schalldämmmaterialien sind etwa Verbundschaumstoff, Akustik-Filz, Akustik-Polyester, Steinwolle, Gips, Holzbaufilz und Melaminharz. Steinwolle und Mineralwolle sind ebenfalls akustisch wirksam. Verschiedene Schallabsorber sind aus diesen Materialien gefertigt.

Was kann man gegen Schall im Zimmer machen?

Die schallharten Oberflächen aus Beton, Glas und Stahl müssen mit Akustiklösungen optimiert werden. Das heißt, dass man Akustikdämmplatten sowie Wandpaneele, Akustik-Deckensegel und Akustikvorhänge im Raum anbringen sollte, da diese Schallwellen verschlucken, bevor sie reflektiert werden können.