Schall bezeichnet mechanische Schwingungen, die sich in einem Medium wie Luft, Wasser oder festen Stoffen ausbreiten. Ob Musik, Gespräche oder störender Verkehrslärm – Schallwellen dringen ständig an unser Ohr und vermitteln uns Informationen. Aber was genau ist eigentlich Schall, wie entsteht er und wie breitet er sich aus? In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wesentliche zum Thema Schall sowie seine Bedeutung in der Akustik.

Was ist Schall? Definition der mechanischen Welle

Eine Schallwelle ist eine sich ausbreitende Druckschwankung. Es handelt sich um ein allgegenwärtiges Phänomen unseres Alltags, das unser Leben auf vielfältige Weise beeinflusst. Vom Surren eines Ventilators bis zu Gesprächen mit Freunden – Schall ist überall.

Genauer betrachtet sind mit Schall bzw. Schallwellen die mechanischen Schwingungen gemeint, die sich in einem Medium wie Luft, Wasser oder festen Stoffen ausbreiten. Schallwellen können absorbiert, reflektiert und gebrochen werden. Durch das Ohr-Gehirn-System können wir Schall wahrnehmen und in Sprache, Musik oder Geräusche differenzieren.

Schall kann sowohl als Nutzschall (wie Musik oder Sprache) als auch als Störschall (z. B. Verkehrslärm) auftreten. Die Akustik – die Lehre vom Schall – beschäftigt sich mit der Untersuchung und dem gezielten Einsatz von Schall, sei es in der Raumgestaltung oder bei der Planung von Schallschutzmassnahmen.

Was ist Schall? Die 4 Arten von hörbarem Schall

Wir unterscheiden 4 verschiedene Arten von Schall. Wichtig: Es handelt sich dabei stets um Hörschall.

Töne

Töne sind harmonische und sinusförmige Schwingungen. Sie lassen sich nach ihrer Frequenz d. h. Tonhöhe in eine bestimmte Reihenfolge bringen. So besteht z. B. eine Tonleiter aus insgesamt acht Tönen (Oktave). Einzelne Töne lassen sich beispielsweise mit einer Stimmgabel erzeugen.

Klänge

Klänge sind periodische Schwingungen, die sich aus mehreren Einzeltönen zusammensetzen. Die Schwingungen entstehen aufgrund von Überlagerungen verschiedener Frequenzen. Beim Spielen eines Musikinstruments entstehen verschiedene Klänge.

Geräusche

Geräusche sind unregelmässige Schwingungen, die sich ebenfalls durch einzelne Töne auszeichnen. Allerdings handelt es sich bei Geräuschen viel mehr um chaotische und weniger um periodische Schwingungen. Sie entstehen u. a. beim Betreiben von Maschinen.

Knalle

Knalle sind Schwingungen mit einer grossen Amplitude, die schnell wieder abklingen. Auch bei einem Knall ergeben sich unregelmässige Schwingungsmuster. Im Gegensatz zu Geräuschen nimmt die Lautstärke eines Knalls jedoch sehr rasch ab. Ein typisches Beispiel für einen Knall ist das Explodieren eines Feuerwerkkörpers.

Wie entsteht Schall?

Schall entsteht durch mechanische Schwingungen, die von einer Schallquelle ausgehen. Ein einfaches Beispiel ist das Zupfen einer Gitarrensaite: Sobald die Saite in Schwingung versetzt wird, bewegt sie die umgebende Luft. Dabei entstehen Bereiche mit höherem und niedrigerem Druck, die sich wellenartig ausbreiten. Diese Druckschwankungen werden als Schallwellen bezeichnet.

Diese Schwingungen entwickeln sich folgendermassen:

- Die Saite einer Gitarre wird gezupft und somit in Schwingung versetzt.

- Die Schwingungen drücken zunächst die umgebende Luft zusammen – das erhöht den Druck.

- Die verdichtete Luft ist elastisch und dehnt sich demnach wieder aus.

- Das Ausdehnen der Luft an einer Stelle verdichtet sie an benachbarter Stelle (die Luft gibt den Druck sozusagen weiter).

- Der sich fortbewegende Druckunterschied wird zur Druckwelle, die in Form von Schallwellen an unser Ohr weitergegeben werden.

Für die Entstehung von Schall ist immer ein Medium erforderlich – sei es Luft, Wasser oder ein fester Stoff. In all diesen Medien werden die Schwingungen von Teilchen zu Teilchen weitergegeben.

Die Eigenschaften von Schallwellen: Geschwindigkeit, Anzahl, Länge

Schallwellen zeichnen sich durch mehrere physikalische Eigenschaften aus, die unser Hörerlebnis beeinflussen.

- Frequenz

- Amplitude

- Wellenlänge

- Schallgeschwindigkeit

Frequenz

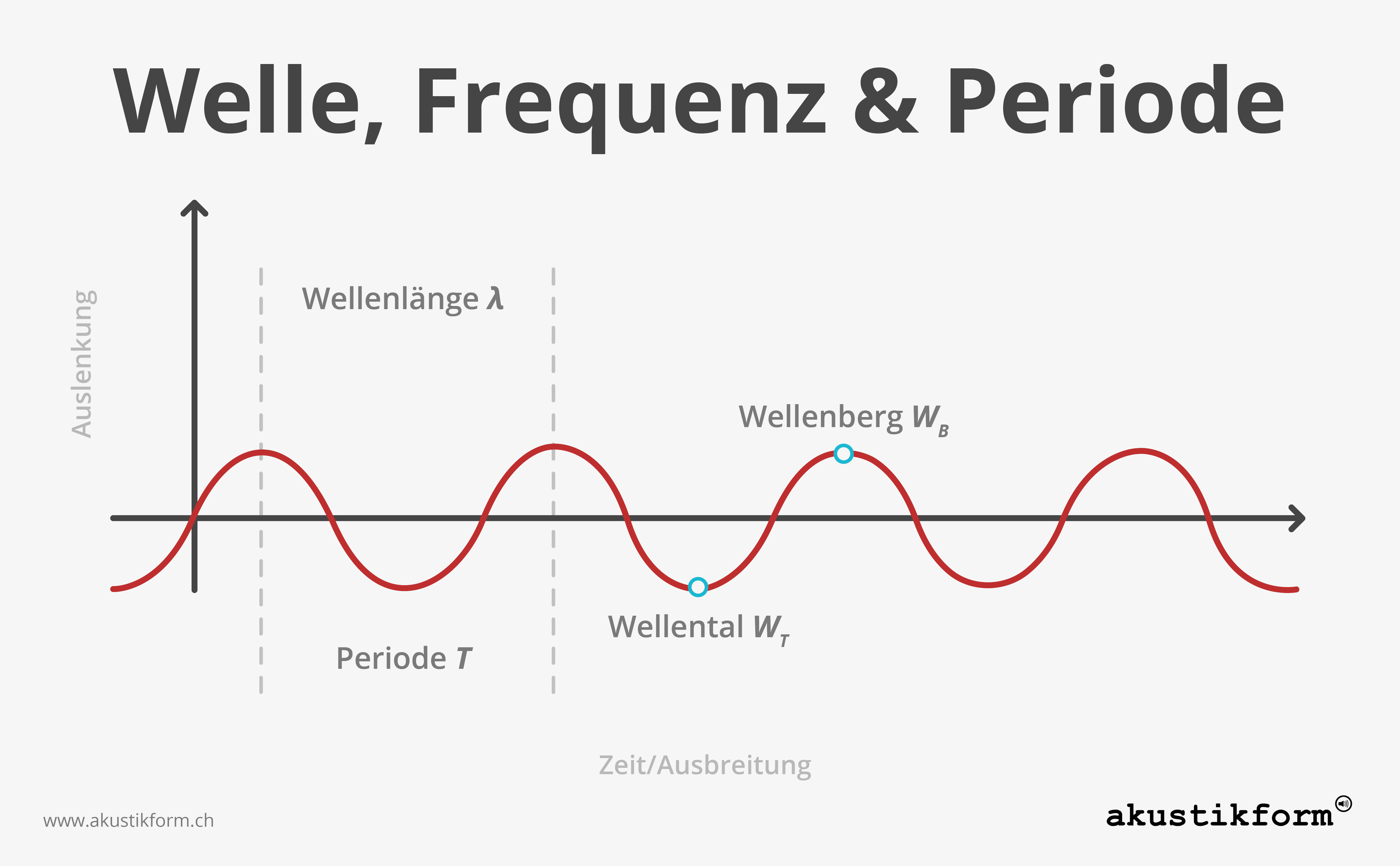

Die wichtigste davon ist die Frequenz, die angibt, wie viele vollständige Schwingungen eine Schallwelle pro Sekunde durchläuft. Eine komplette Schwingung ist eine Schwingungsperiode. Sie bestimmt, ob wir einen Ton als hoch oder tief wahrnehmen.

Der menschliche Hörbereich liegt zwischen 16 Hertz (tiefe Töne) und 20.000 Hertz (hohe Töne). Schall unterhalb dieses Bereichs wird als Infraschall, oberhalb als Ultraschall bezeichnet.

Amplitude

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Amplitude, die für die Lautstärke eines Tons verantwortlich ist. Sie beschreibt die Stärke der Druckschwankungen in der Schallwelle. Eine Amplitude schlägt nach oben und nach unten aus – man spricht von Wellentälern und Wellenbergen. Deren maximale Ausdehnung ist die Amplitude – je grösser die Amplitude, desto lauter erscheint uns der Ton.

Diese Druckschwankungen werden als Schalldruck bezeichnet und in Dezibel (dB) gemessen. Ab einem Wert von 120 dB wird Schall für uns unangenehm, und bei etwa 130 dB erreichen wir die Schmerzgrenze.

Wellenlänge

Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen oder Wellentälern. Die Wellenlänge ist also die Distanz zwischen zwei Punkten im gleichen Schwingungszustand bzw. die räumliche Ausdehnung einer vollständigen Schwingung. Man bezeichnet die Punkte auch als phasengleich. Die Wellenlänge ist also die räumliche Ansicht einer Periode.

Die folgende grafische Darstellung macht die physikalischen Eigenschaften auf einen Blick klar:

Schallgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Schallwellen im Raum fortpflanzen, wird als Schall- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit bezeichnet. Wie langsam oder schnell sie sich bewegen, ist immer vom jeweiligen Medium abhängig. So ist die Geschwindigkeit in Gasen am kleinsten, wohingegen sie in Festkörpern am grössten ist.

Schallgeschwindigkeit in der Luft

In der Luft ist die kräftemässige Kopplung zwischen den einzelnen Luftteilchen verhältnismässig gering. Deshalb bewegen sich die einzelnen Wellen nur mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Zudem ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Lufttemperatur abhängig: In kalter Luft pflanzt sich Schall langsamer fort als in warmer Luft.

Schallgeschwindigkeit im Wasser

Unter Wasser breitet sich der Schall wesentlich schneller als in der Luft aus. Das hängt damit zusammen, dass Wasser eine höhere Dichte aufweist. Zur Veranschaulichung liegt die durchschnittliche Ausbreitungsgeschwindigkeit im Meer bei etwa 1.500 Metern pro Sekunde (m/s), was fünfmal so hoch wie in der Luft ist. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen in Luft und Wasser gegenüber.

Wie breitet sich Schall aus?

Schall breitet sich in Form von Wellen durch verschiedene Medien aus, sei es Luft, Wasser oder feste Stoffe. Diese Wellen transportieren Energie, aber keine Materie, was bedeutet, dass die Luftteilchen selbst sich nicht mit den Wellen bewegen, sondern lediglich um ihre Position schwingen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Schall sich unterschiedlich schnell in verschiedenen Medien ausbreitet.

- In der Luft liegt die Schallgeschwindigkeit bei etwa 343 Metern pro Sekunde.

- Im Wasser beträgt sie rund 1.500 Meter pro Sekunde.

- In Feststoffen kann der Schall sogar 5.000 Meter pro Sekunde zurücklegen.

Schallwellen können auf verschiedene Hindernisse treffen und dadurch reflektiert, gebrochen oder absorbiert werden. Ein Beispiel für Reflexion ist das Echo, bei dem Schallwellen von glatten Oberflächen wie Wänden zurückgeworfen werden.

Reflexion

Wenn Schallwellen reflektiert werden, werden sie – nach dem Auftreffen auf eine Oberfläche – wieder an den Raum zurückgeworfen. Je nach Oberflächenbeschaffenheit kann der Anteil der Schallreflexion klein oder gross sein. So werden Schallwellen von z. B. glatten Glasflächen wesentlich stärker reflektiert als von porösen d. h. durchlässigen Materialien.

Bruch

Werden Schallwellen gebrochen, treten sie von einem Stoff auf einen anderen über (z. B. von Luft auf Beton, Stahl etc.). Dadurch ändert sich ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit. Man spricht dann auch von einer anderen Art Schall – dieser entwickelt sich von Luftschall zu Körperschall. Mehr dazu weiter unten.

Absorption

Wenn Schallwellen absorbiert werden, bedeutet das, dass sie vom jeweiligen Material verschluckt werden. Dabei werden sie kaum bis gar nicht an den Raum zurückgegeben. Somit ist die Absorption von Schall das Gegenteil der Reflexion. Hier verlieren Töne, Klänge und Geräusche automatisch ihre Intensität.

In der Akustik ist dies besonders wichtig, da reflektierter Schall zu einem unangenehmen Nachhall bzw. einer langen Nachhallzeit führen kann. Absorption von Schall ist hier also gewünscht: Schallwellen sollen von weichen Materialien, wie Vorhängen oder Akustikpaneelen, aufgenommen werden. Dies verringert den Nachhall und verbessert die Sprachverständlichkeit in einem Raum.

Schallabsorption für mehr Wohlbefinden & Konzentration!

Schall bzw. ein langer Nachhall wirken sich direkt auf unser menschliches Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere Konzentration aus. Wird der Schallreflexion nicht Einhalt geboten, entsteht eine anstrengende, stressige Geräuschkulisse, die das Wohlbefinden, die Sprachverständlichkeit und den Schlaf beeinträchtigt.

Im Sortiment von akustikform und unserem Partner maxakustik finden Sie vielseitige, hochwirksame und optisch ansprechende Massnahmen zur Schallabsorption.

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl der idealen Schallabsorber für Ihre Situation vor Ort? Kontaktieren Sie uns für eine umfassende Beratung.

Medien zur Schallübertragung: Flüssigkeits-, Luft- und Körperschall

Beim Luftschall ist es natürlich die Luft, die die Schwingungen von Radio, Gesprächen und anderen Quellen weiterleitet. Die Energie von Luftschall nimmt zwar mit der Distanz zur Quelle ab, aber er stösst in der Luft auf keine Hindernisse.

Erst feste Materialien gebieten der Ausbreitung der Wellen Einhalt: Das sind in der Regel Wände, Fenster und Türen – allesamt schallharte Oberflächen, die die Schallwellen einerseits in die Räume zurück reflektieren und andererseits selbst in Schwingung geraten.

Schwingen diese festen Materialien, so spricht man vom Körperschall. Er entsteht eben dann, wenn Luftschall auf schallharte Oberflächen auftrifft und die Festkörper in Vibration versetzt.

Diese Vibration können wir hören, da schwingende Körper wiederum Luftschall abstrahlen. Zudem spüren wir die Vibrationen auch – man denke etwa an von aussen durchdringenden Baustellenlärm.

Flüssigkeitsschall, etwa Wasserschall, breitet sich in einem flüssigen Medium aus. Im Wasser breitet sich der Schall in etwa 4,5-mal so schnell aus wie in der Luft, da die Materie von Flüssigkeit dichter ist als die gasförmige Luft.

Extra: Nicht hörbare Arten von Schall

Abgesehen von der Differenzierung in für uns Menschen hörbare Töne, Klänge, Geräusche und Knalle wird auch noch zwischen dem in diesem Artikel besprochenen Schall, dem Ultraschall und dem Infraschall unterschieden.

Die Frequenz ist der ausschlaggebende Faktor:

- Frequenzen unterhalb des hörbaren Bereichs von 20 Hz gehören zum Infraschall.

- Frequenzen über dem Hörbereich von 20.000 Hz (20 kHz) zum Ultraschall.

Diese Schallarten finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, wie in der medizinischen Bildgebung und in der industriellen Materialprüfung.

Schall an seiner Ausbreitung hindern

Wie bereits erwähnt, die Ausbreitung sowie Reflexion von Schall kann in Räumen zu unerwünschten Konsequenzen führen:

- vermindertes Wohlbefinden

- verringerte Sprachverständlichkeit

- innere Unruhe

- schlechter Schlaf

Die Installation von geeigneten Schallabsorbern kann die Akustik im Raum massgeblich verbessern. Die verschiedenen Absorber lassen sich an Wänden, Decken und vor Fenstern montieren – im Wohnbereich, im Büro, in Bildungseinrichtungen, in Restaurants und vielen anderen Räumlichkeiten. Bei akustikform und unserem Partner maxakustik finden Sie vielseitig einsetzbare und sofort wirksame Produkte:

Schall: ein gesundes Mass ist wichtig

Schall ist ein zentrales Phänomen unseres Alltags, von Sprache über Musik bis zu Lärm. Die Ausbreitung von Schall, seine Reflexion und Absorption bestimmen die Akustik in Räumen. Mit dem Verständnis seiner Eigenschaften können wir Schall gezielt steuern, um Lärm zu reduzieren und akustische Bedingungen zu verbessern. akustikform und maxakustik beraten Sie gerne zu den idealen Optionen für die jeweilige Umgebung.

Titelbild: © BillionPhotos.com – stock.adobe.com; Bild 2: © ipopba – stock.adobe.com; Bild 4: New Africa – stock.adobe.com; weitere Bilder: © maxakustik.com

FAQ: Häufig gestellte Fragen

Was ist Schall einfach erklärt?

Schall sind mechanische Schwingungen, die sich als Wellen durch Luft, Wasser oder feste Stoffe ausbreiten. Diese Schwingungen erzeugen Druckunterschiede, die unser Ohr als Töne, Geräusche oder Lärm wahrnimmt.

Was sind die drei Schallarten?

Die drei Schallarten sind Luftschall, Flüssigkeitsschall und Körperschall. Luftschall breitet sich durch die Luft aus, Flüssigkeitsschall durch Wasser und Körperschall durch feste Materialien wie Wände oder Böden. Zudem differenziert man im Bereich Hörschall zwischen Tönen, Geräuschen, Klängen und Knallen.

Wie heissen die vier Schallarten?

Die vier Schallarten im Bereich Hörschall sind Ton, Klang, Geräusch und Knall. Ein Ton ist eine regelmässige Schwingung, ein Klang besteht aus mehreren Tönen, ein Geräusch ist unregelmässig, und ein Knall ist ein plötzliches, starkes Geräusch.