Warum hallt es in gewissen Räumen – und in anderen nicht? Die Antwort liegt oft in der Wellenlänge des Schalls. Sie beeinflusst, wie Geräusche wahrgenommen werden und ob der Raum als angenehm oder störend empfunden wird. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie sich die Wellenlänge berechnen lässt – und wie sie sich gezielt für bessere Raumakustik nutzen lässt. Verständlich erklärt, praktisch anwendbar.

Wellenlänge: das Wichtigste auf einen Blick

- Was ist die Wellenlänge? Die Wellenlänge beschreibt den Abstand zwischen zwei Punkten im gleichen Schwingungszustand – zum Beispiel zwischen zwei Wellenbergen.

- Wie hängt die Wellenlänge mit Frequenz und Schallgeschwindigkeit zusammen? Wellenlänge, Frequenz und Schallgeschwindigkeit sind physikalisch verknüpft – mit der Formel λ = c / f kann man die Wellenlänge berechnen.

- Welche Rolle spielt die Wellenlänge in der Raumakustik? Sie beeinflusst, wie sich Schall im Raum ausbreitet – lange Wellen durchdringen Wände leichter, kurze reflektieren schneller.

- Wie kann man Nachhall und Reflexion reduzieren? Durch schallabsorbierende Elemente wie Vorhänge, Paneele oder Deckensegel wird die Ausbreitung unerwünschter Wellen begrenzt.

- Welche Produkte helfen bei akustischen Problemen? Absorber für Wand, Decke oder Fenster sowie mobile Trennelemente verbessern gezielt die Raumakustik in Wohnräumen, Büros und Bildungseinrichtungen.

Die Entstehung von Schallwellen im Raum

Manche Wellen lassen sich beobachten, etwa wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Die Wellen breiten sich in konzentrischen Kreisen rund um den Punkt aus, an dem der Stein ins Wasser eingetaucht ist. Wellen sind also Bewegungen, die durch einen mechanischen Reiz ausgelöst werden.

Das trifft auch im Innenraum für ein anderes Medium zu: Luft. Wenn in einem Raum die Luft in Schwingung versetzt wird – etwa durch die gezupften Saiten einer Gitarre – entstehen Schallwellen. Diese Schallwellen haben eine gewisse Amplitude und eine Frequenz.

Wie wird aus den Schallwellen ein Geräusch?

Töne und Klänge breiten sich in Form von Schallwellen im Raum über das Medium Luft aus. Treffen diese Wellen auf unser Gehör, so nehmen wir die Geräusche wahr.

Amplitude

Die Amplitude bestimmt die Lautstärke eines Geräuschs: Je grösser sie ist, desto lauter ist auch der Ton. Bei der Schallausbreitung im Raum werden die fortschreitenden Wellen regelmässig ausgelenkt. Dabei entstehen entweder Stellen mit maximal negativer Ausrichtung (Wellentäler) oder maximal positiver Ausrichtung (Wellenberge). Diese maximale Ausdehnung der Wellen – d. h. die Höhe eines Wellenbergs oder die Tiefe eines Wellentals – wird als Amplitude bezeichnet.

Frequenz

Die Frequenz des Schalls nehmen wir durch die jeweilige Tonhöhe wahr. Je höher die Frequenz dabei ist, desto höher ist auch der erzeugte Ton.

Schallwellen zeichnen sich durch wiederholte Schwingungen aus, mit denen sie sich in der Luft bewegen. Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde wird als Frequenz (f) bezeichnet und mit der Einheit Hertz (Hz) angegeben.

Menschen hören in der Regel Frequenzen in einem Bereich zwischen 15 Hz und 20 kHz (also 20.000 Hz). Die Obergrenze dieser Werte nimmt mit zunehmendem Alter ab. Ältere Menschen können daher höhere Töne wesentlich schlechter oder teilweise sogar gar nicht mehr wahrnehmen.

Die Wellenlänge

Unmittelbar verbunden mit der Frequenz – also der Anzahl der Schwingungen pro Sekunde – ist die Wellenlänge. Sie ist ein wichtiges Konzept, das in verschiedenen Bereichen der Physik eine Rolle spielt.

Was ist eine Wellenlänge?

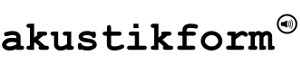

Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen oder Wellentälern. Sie beschreibt also die Distanz zwischen zwei Punkten im gleichen Schwingungszustand bzw. die räumliche Ausdehnung einer vollständigen Schwingung. Man bezeichnet die Punkte auch als phasengleich.

Die Einheit der Wellenlänge ist Meter (m). Sie wird mit dem Buchstaben Lambda (λ) bezeichnet.

Wellenlänge und Frequenz sind zwei Kenngrössen, die einander bedingen:

- Hohe Frequenzen haben viele Schwingungen pro Sekunde. Diese Schwingungen haben eine kurze Wellenlänge (z. B. Ultraschall).

- Tiefe Frequenzen wiederum haben wenige Schwingungen pro Sekunde – es handelt sich um Infraschall, der eine lange Wellenlänge hat.

Es gibt sie nicht nur bei Schall: Man spricht auch von der Wellenlänge von Licht – dem für Menschen sichtbaren Anteil des elektromagnetischen Spektrums. Die Wellenlänge von sichtbarem Licht beträgt zwischen etwa 380 und 780 nm.

Die folgende Grafik stellt die Wellenlänge einfach verständlich dar:

Periodendauer

Im Kontext von Frequenz und Wellenlänge ist die Periodendauer (T) relevant. Sie bezeichnet das Zeitintervall, bis sich ein Bewegungszustand (eine Welle bzw. Schwingung) wiederholt. Sie wird in Sekunden, Millisekunden oder Mikrosekunden angegeben und entspricht dem Kehrwert der Frequenz.

Die Schallgeschwindigkeit

Schallwellen bewegen sich unterschiedlich schnell. Die Geschwindigkeit, mit der sich Schall in einem bestimmten Medium ausbreitet, wird in der Physik als Schallgeschwindigkeit bezeichnet. Dieses Tempo wird mit c abgekürzt und in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben.

Das Tempo, mit dem sich die Schallwellen fortbewegen, ist grundsätzlich von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Temperatur,

- Druck und

- Dichte.

Wellenlänge berechnen

Grundsätzlich gilt: Die drei Kenngrössen Wellenlänge λ, Frequenz f und Schallgeschwindigkeit c stehen in einem physikalischen Zusammenhang. Um die Wellenlänge zu berechnen, wird folgende Formel verwendet:

Formel 1: Wellenlänge berechnen

λ = c × f

Wellenlänge (in Metern) = Schallgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) × Periodendauer (T)

Da man jeder Wellenlänge eine bestimmte Frequenz zuordnen kann, kann sie auch direkt über die Frequenz berechnet werden. Als Alternative zur vorhergehenden Formel kann zur Berechnung der Wellenlänge auch folgende Formel angewendet werden:

Formel 2: Wellenlänge berechnen

λ = c / f

Wellenlänge (in Metern) = Schallgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) / Frequenz (in Hertz)

Wellenlänge: Schallreflexion verhindern & Nachhall verringern

Die Wellenlänge von Schall lässt sich nicht direkt beeinflussen. Es ist aber möglich, den Schall in seiner Ausbreitung einzuschränken und Wellen davon abzuhalten, reflektiert zu werden. Befinden sich in einem Raum viele schallharte Oberflächen – aus Glas, Beton oder Stahl – dann werden die Schallwellen von jenen Oberflächen zurückgeworfen.

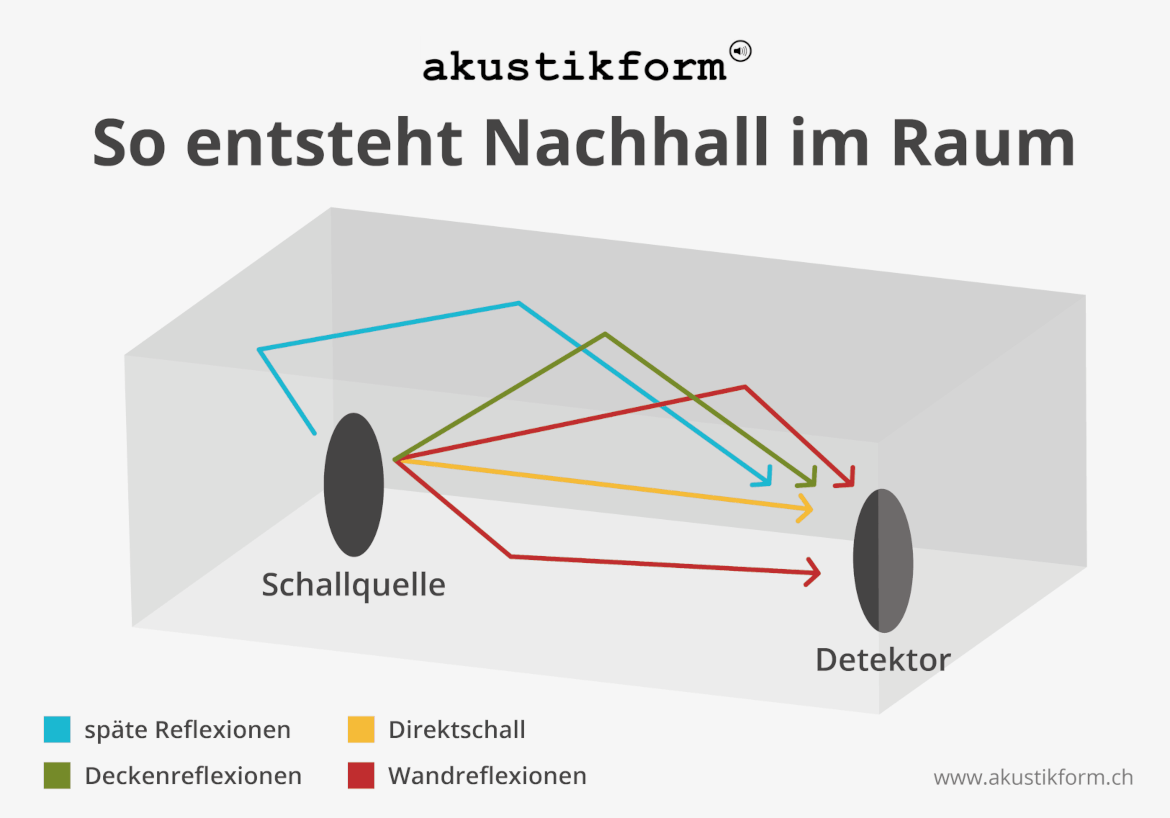

Die Reflexion von Schall erzeugt wiederum einen Nachhall mit unter Umständen langer Nachhallzeit. Der Nachhall beeinflusst die gesamte Raumakustik massgeblich. Die folgende Grafik zeigt, wie der Nachhall entsteht:

Schall wird also von Oberflächen – je nach Beschaffenheit – entweder absorbiert oder reflektiert. Je stärker die Schallwellen reflektiert werden, desto grösser ist auch der vorherrschende Nachhall. In manchen Räumen ergibt sich dadurch ein regelrechtes Akustikproblem.

Akustikproblem, Wellenlänge und Schalldämpfung

Das Akustikproblem lässt sich aber mit einfachen Massnahmen der Schalldämpfung lösen. Schalldämpfung ist in Gebäuden im Nachhinein umsetzbar. Mit geeigneten Produkten zur Schallabsorption wird der Schall verschluckt statt reflektiert. Das Ergebnis: bessere Sprachverständlichkeit, erhöhte Konzentration und verbessertes Wohlbefinden. Eine bessere Raumakustik wirkt sich also direkt positiv auf die Gesundheit aus.

Bei allen im Folgenden vorgestellten Produkten handelt es sich um hochwertige Absorber, die verhindern, dass Schallwellen von den Oberflächen reflektiert werden. Wir stellen Ihnen die Produkte von akustikform und unserem Partner maxakustik im Kontext von Räumen bzw. Umgebungen vor.

Vielseitige Akustiklösungen

Akustiklösungen sind absolute Allroundtalente und haben ein sehr breites Einsatzgebiet – es handelt sich im Folgenden also um Vorschläge. Sie können die Elemente für den Wohnbereich genauso im Büro einsetzen und umgekehrt.

Wohnbereich

Im Wohnbereich kann die Akustik zur Belastung werden, wenn nicht genug Schallschlucker in Form von Vorhängen, Teppichen und weichen Sofas vorhanden sind.

Mit folgenden Produkten beruhigt man die Akustik im Wohnraum nachhaltig:

- Akustikbild: ein mit tollen Motiven oder Urlaubserinnerungen bedruckter Schallabsorber. Im Inneren bestehen sie aus akustisch wirksamem Polyestervlies.

- Akustikvorhang: ein akustisch wirksamer Vorhang, der im Inneren Schall schluckt und zudem den Schall von draussen am Eindringen hindert.

Büro

Ob kleine Besprechungsräume oder Grossraumbüros: Am Arbeitsplatz herrscht eine ständige Geräuschkulisse. Das Klappern der Computertastatur, Gespräche oder das Betätigen des Druckers sorgen für permanente Geräusche, die die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit hemmen. Auch Gespräche werden zur Belastung.

In Büros löst man mit folgenden Methoden das Akustikproblem:

- Akustik-Wandpaneele: Sie sind sehr wirkungsstark und unkompliziert zu installieren. Paneele lassen sich beliebig kombinieren und anordnen. Sie sind auffällig oder dezent gehalten.

- Wandabsorber: Diese Absorber sind ähnlich wie die Paneele sehr vielseitig und leistungsstark. Es gibt sie in vielen Designs.

Bildungseinrichtungen & Bibliotheken

Ähnlich wie in Büros braucht es auch in Bildungseinrichtungen schallabsorbierende Mittel, um einen geringen Geräuschpegel zu bekommen.

In Schulen und Kitas, Universitäten und Bibliotheken eignen sich im Grunde alle Schallabsorber für die Wand.

Vor allem jedoch die Akustikwand: Sie kann ganz unterschiedliche Abmessungen haben und wird entweder einfach auf Stellfüssen im Raum platziert oder an Tischen montiert. Es gibt sie als kleine Trennwände zwischen Tischen und Arbeitsbereichen sowie als grosse Raumtrennwände als Teiler zwischen Arbeits- und Pausenbereichen.

Weitere Anwendungen

Auch für Altersheime sowie Spitäler gibt es passende Produkte bei akustikform und maxakustik.

Restaurants

In Restaurants und Kantinen wird viel gesprochen. Das erzeugt eine diffuse Raumakustik, die man mit diversen Akustikbildern mit passenden Motiven beruhigen kann. Zudem eignen sich die folgenden Produkte besonders.

- Akusik-Deckensegel: Mit einem Deckensegel kann der Raum unter der Decke hervorragend zur Verbesserung der akustischen Gegebenheiten genutzt werden. In vielen Formen und Farben – von dezent bis optisch auffällig – passen sie zu jeder Umgebung.

- Akustikvorhang: Um Strassenlärm draussenzuhalten und im Inneren für mehr Ruhe zu sorgen, eignen sich Akustikvorhänge. Man kann sie einsetzen, um Räume zu strukturieren und den Nachhall zu verringern.

Professionelle Akustikmessung mit akustikform & maxakustik

Sie möchten die Akustik in Ihren Räumen verbessern und wünschen sich eine professionelle Akustikmessung? Kontaktieren Sie uns oder unseren Partner maxakustik für eine Beratung. Wir unterstützen Sie gerne dabei, mit den idealen Akustiklösungen Ruhe einkehren zu lassen.

Wellenlänge: Schallbelastung reduzieren

Schall ist jedes Geräusch, das für das menschliche Ohr wahrnehmbar ist. Er breitet sich in Form von Wellen aus. Je mehr schallharte Oberflächen in einem Raum zu finden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schall einen störenden Nachhall erzeugt. Mit raumakustischen Massnahmen lässt sich dieser jedoch auf ein Minimum reduzieren.

Bildquellen: © Pixsooz – stock.adobe.com, © Axel Kock – stock.adobe.com; maxakustik.com

FAQ: Häufig gestellte Fragen

Welche Wellenlänge hat Infrarot-Licht?

Infrarot-Licht hat eine Wellenlänge zwischen 780 Nanometern und 1 Millimeter. Es beginnt unmittelbar nach dem sichtbaren roten Licht und zählt zum elektromagnetischen Spektrum. Aufgrund der grösseren Wellenlänge gegenüber sichtbarem Licht ist es für das menschliche Auge unsichtbar, wird aber beispielsweise als Wärme wahrgenommen und in Fernbedienungen oder Thermografie eingesetzt.

Mit welcher Formel berechnet man die Wellenlänge?

Die Wellenlänge wird mit folgender Formel berechnet: λ = c × T, also Wellenlänge (in Metern) = Schallgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) × Periodendauer (T). Die Wellenlänge λ, Frequenz f und Schallgeschwindigkeit c stehen in einem physikalischen Zusammenhang.

Welche Wellenlänge hat das Licht am Tag?

Das sichtbare Tageslicht hat eine Wellenlänge zwischen rund 380 und 780 Nanometern. Es setzt sich aus allen Spektralfarben zusammen, wobei Blau und Grün kürzere, Rot längere Wellenlängen haben. Die Zusammensetzung variiert je nach Tageszeit, Sonnenstand, Bewölkung und Umgebungslicht erheblich.