Die Frequenz ist ein allgegenwärtiges Phänomen: Sie beschreibt die Anzahl der Schwingungen eines sich wiederholenden Signals. Sie lässt sich in allen Vorkommnissen feststellen, die sich wiederholen – sowohl in der Natur als auch in der Technik: bei Schallwellen, dem menschlichen Herzschlag bzw. Atem oder elektromagnetischen Wellen. In diesem Ratgeber erfahren Sie auf leicht verständliche Art und Weise alles zur Frequenz, ihrer Messung, Berechnung und Bedeutung in der Natur, Technik und Akustik.

Was ist die Frequenz?

Frequenz rührt vom lateinischen frequentia her – das bedeutet “Häufigkeit”. Die Frequenz – gekennzeichnet durch den Buchstaben f – gibt an, wie häufig sich ein periodischer Vorgang bzw. ein Ereignis pro Sekunde wiederholt. Bei dem Vorgang oder Ereignis handelt es sich um eine Welle bzw. Schwingung.

Gut zu wissen

Die Bezeichnung Frequenz begegnet uns im Alltag immer wieder, auch wenn man nicht unbedingt von Schwingungen spricht: Ist etwas stark frequentiert, dann heißt das, dass es häufig besucht wird bzw. dort viel los ist. Eine stark frequentierte Verkehrsstraße wäre ein Beispiel.

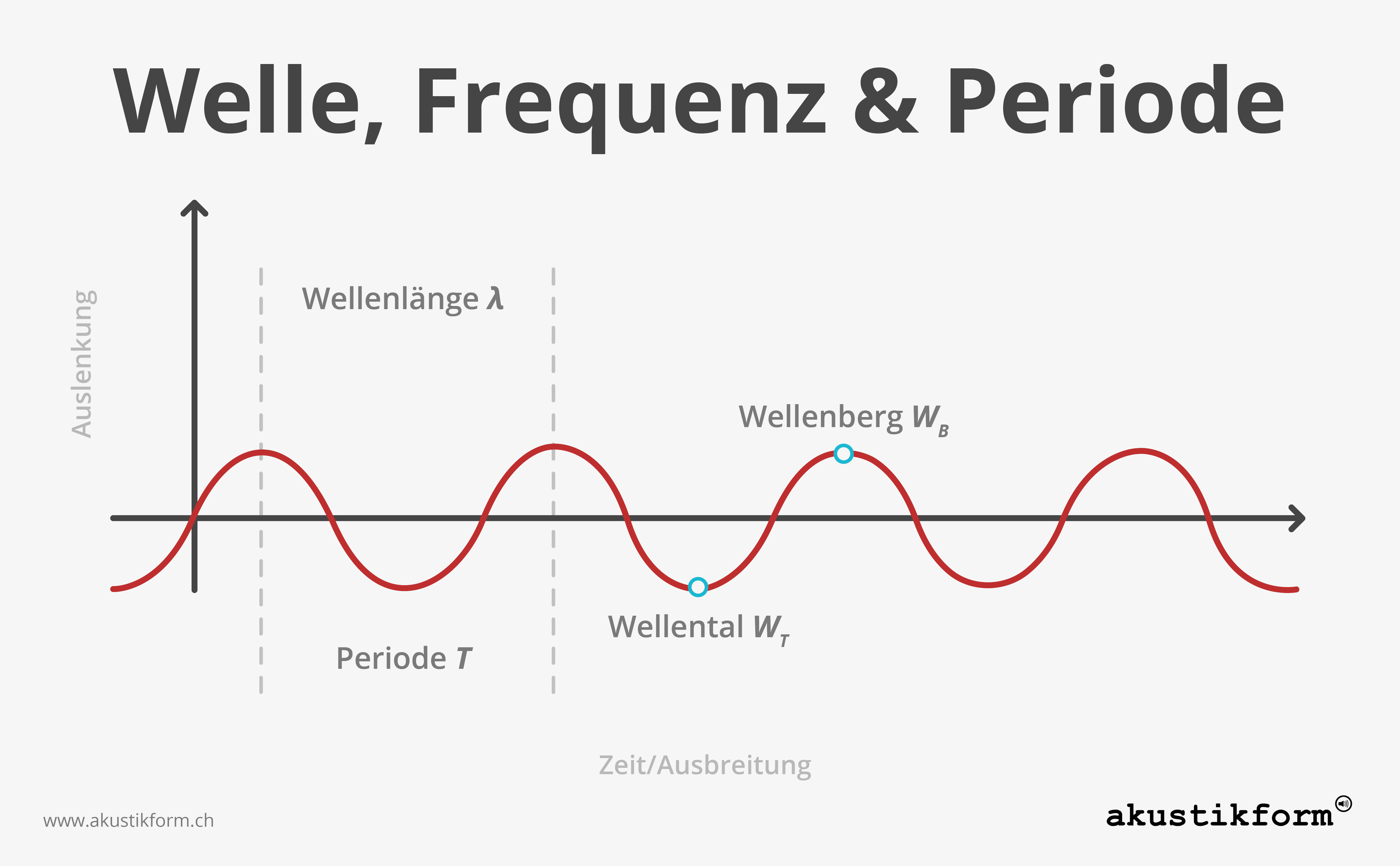

Eine vollständige Schwingung bezeichnet man als Schwingungsperiode oder -zyklus. Vollständig bedeutet, dass eine Welle zwei Umkehrpunkte (am Wellenberg und im Wellental) passiert.

- Die Schwingungsdauer oder Periodendauer (T) bezieht sich auf die Dauer einer vollständigen Schwingung.

- Betrachtet man die Periodendauer aus räumlicher Perspektive, so spricht man von der Wellenlänge λ – der räumlichen Ausdehnung einer vollständigen Schwingung.

Die folgende Grafik stellt eine Welle und Ihre höchsten und tiefsten Punkte sowie die Periodendauer T und Wellenlänge λ anschaulich dar.

Wichtig

Mit Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen einer Welle im Zeitraum einer Sekunde gemeint. Handelt es sich um die Frequenz im Bereich Akustik, dann ist die Anzahl der Schwingungen einer Schallwelle gemeint.

Berechnung der Frequenz: Maßeinheit & Formel

Die Maßeinheit für die Frequenz f ist Hertz (Hz), benannt nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz. Eine Schwingung in einer Sekunde entspricht einem Hertz: 1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde = 1/s.Je mehr Schwingungen bzw. Schwingungszyklen innerhalb einer Sekunde auftreten, desto höher liegt also die Frequenz. Schwingt die Welle 100-mal in der Sekunde, so hat sie eine Frequenz von 100 Hz.

Im Folgenden gehen wir näher auf die Berechnung der Frequenz von Wellen ein.

Frequenz berechnen

Möchte man die Frequenz berechnen, benötigt man die Schwingungsdauer (T). Zur Erinnerung: Die Schwingungsdauer oder Periodendauer bezeichnet die Dauer einer kompletten Schwingung.

Die Dauer T berechnet man mit folgender Formel: T = 1 / f bzw. T = λ / c.

λ (Lambda) ist die Wellenlänge, c entspricht der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle.

Frequenz-Formel

Die Frequenz ergibt sich wiederum aus dem Kehrwert der Periodendauer T. Man kann sie aber auch anhand der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle sowie der Wellenlänge berechnen.

Frequenz berechnen

Folglich lautet die Frequenz-Formel: f = 1 / T

Frequenzberechnung über Ausbreitungsgeschwindigkeit c und Wellenlänge λ:

f = c / λ

Frequenzen sind überall: Natur & Technik

Die Frequenz ist ein grundlegendes Konzept in der Physik. In der Natur kommen verschiedene Arten von Wellen vor, beispielsweise folgende:

- Lichtwellen,

- Schallwellen (Ultraschall & Infraschall),

- Wasserwellen,

- seismische Wellen,

- etc.

All diese Wellen haben eine bestimmte Frequenz, die sich nicht immer hören oder sehen, aber dafür messen lässt.

Der Dopplereffekt einfach erklärt

Wenn sich eine Schallquelle auf eine Person zubewegt, erscheinen die Schallwellen komprimiert. Das bedeutet, die Wellenlängen werden kürzer und die Frequenz des hörbaren Schalls erhöht sich. Ergo: Der Ton erscheint höher.

Bewegt sich die Quelle von der Person weg, wird die wahrgenommene Frequenz niedriger, da die Wellenlängen gestreckt werden. Also: Der Ton erscheint tiefer.

Frequenz in der Natur

Frequenzen manifestieren sich in der Natur auf vielfältige Weise und beeinflussen Phänomene von der mikroskopischen bis zur kosmischen Skala. Verschiedenste Wellen haben komplett unterschiedliche Frequenzen:

- Radiowellen: (Lang-, Mittel- & Kurzwellen): > 30 kHz (Kilohertz)

- Mikrowellen: (Dezimeter-, Zentimeter- & Millimeterwellen): 300 MHz (Megahertz) bis 300 GHz (Gigahertz)

- Infrarotstrahlung: (fernes, mittleres & nahes Infrarot): > 300 GHz

- Lichtwellen: (rot, orange, gelb, grün, blau & violett): 384 THz (Terahertz) bis 789 THz

- UV-Strahlung: (schwache & starke Strahlung): > 789 THz bis > 1,5 PHz (Petahertz)

- Röntgenstrahlen: > 300 PHz

- Gammastrahlen: > 30 EHz (Exahertz)

Lichtwellen

Lichtwellen – elektromagnetische Wellen – sind ein sehr bekanntes Beispiel für Frequenzen in der Natur. Das sichtbare Lichtspektrum umfasst Wellen mit Frequenzen ab 384 THz für rotes Licht bis hin zu 788 THz für violettes Licht. Diese Frequenzen bestimmen die Farbe des Lichts, die wir sehen.

Jenseits des sichtbaren Spektrums gibt es Ultraviolettlicht (UV-Strahlung), Röntgenstrahlung und Gammastrahlen mit noch viel höheren Frequenzen und Infrarotlicht mit niedrigeren Frequenzen. Die Frequenz von Lichtwellen ist direkt verknüpft mit ihrer Energie: Höhere Frequenzen bedeuten höhere Energie (zum Beispiel Radioaktivität).

Überdies gibt es auch Frequenzen im Bereich des sichtbaren Lichts, die eine entscheidende Rolle für biologische Systeme spielen und den Tag-Nacht-Rhythmus sowie andere Prozesse beeinflussen.

Schallwellen

Schallwellen sind Druckschwankungen, die sich durch ein Medium wie Luft, Wasser oder Festkörper ausbreiten. Die Frequenz von Schallwellen beeinflusst die Tonhöhe: Hohe Frequenzen erzeugen hohe Töne, während niedrige Frequenzen tiefe Töne hervorbringen. Der für den Menschen hörbare Bereich liegt zwischen etwa 20 Hz und 20.000 Hz.

Frequenzen, die der Mensch nicht hört

Frequenzen unterhalb des hörbaren Bereichs von 20 Hz, bekannt als Infraschall, und solche über dem Hörbereich von 20.000 Hz (20 kHz), als Ultraschall bezeichnet, finden in verschiedenen Technologien Anwendung, wie in der medizinischen Bildgebung und in der industriellen Materialprüfung.

Infraschall, dessen Frequenzen unterhalb von 20 Hertz liegen, ist für den Menschen nicht hörbar, tritt aber beispielsweise bei Erdbeben, Seebeben oder Vulkanausbrüchen auf. Tiere wie Elefanten, Giraffen, Nilpferde und Blauwale können die Infraschallfrequenzen im Gegensatz zum Menschen hören und nutzen sie als Warnsystem für Naturkatastrophen.

Puls des Menschen

Der menschliche Puls ist ein weiteres Beispiel für Frequenzen in der Natur. Er misst, wie oft das Herz pro Minute schlägt, um Blut durch den Körper zu pumpen. Die Herzfrequenz eines gesunden Erwachsenen in Ruhe liegt typischerweise zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute.

Diese Frequenz kann als Indikator für die körperliche Fitness und den allgemeinen Gesundheitszustand dienen. Auch steigt der Puls mit Anstrengung bzw. Stress und fällt im Ruhezustand.

Frequenz in der Technik: Telekommunikation, WLAN & Medizin

Auch Elektromagnetische Wellen wie Funkwellen etc. haben Frequenzen. Diese lassen sich in Frequenzbändern steuern. Frequenzbänder sind bestimmte Frequenzbereiche im elektromagnetischen Spektrum. Sie machen die Kommunikationstechnik – Mobilfunknetze und Satellitenkommunikation – erst möglich.

Telekommunikation

In der Telekommunikation werden Frequenzen in Frequenzbänder unterteilt, die von sehr niedrigen Frequenzen (VLF, Very Low Frequency) bis zu extrem hohen Frequenzen (Millimeterwellen; auch: EHF, Extremely High Frequency) reichen. Jedes Band hat eine untere und obere Grenze für die Frequenz. Die Benutzung der Bänder ist reguliert, um Interferenzen zu vermeiden. Interferenzen sind Wellenüberlagerungen.

WLAN

Für die WLAN-Verbindung werden in der Regel zwei Frequenzbänder genutzt: das 2,4-GHz-Frequenzband und das 5-GHz-Frequenzband. Diese beiden Bänder bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Reichweite und Störungsfreiheit: Das 2,4-GHz-Band bietet eine größere Reichweite, während das 5-GHz-Band schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht.

Ultraschall

Ultraschallgeräte, wie jene in der Medizintechnik, nutzen hochfrequente Schallwellen, um Bilder des Körperinneren zu erzeugen, ohne invasive Methoden anwenden zu müssen. Ultraschallwellen werden auch in der Industrie, beispielsweise zur Materialprüfung oder in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, genutzt.

Die Frequenz ist also ein absolut fundamentales Konzept, das weitreichende Anwendungen in der Wissenschaft, Kommunikation und Technik findet.

Frequenz in der Akustik: die Tonhöhe und die Raumakustik

In der Akustik ist die Frequenz von zentraler Bedeutung, da sie die Tonhöhe bestimmt, die wir wahrnehmen. Niedrigere Frequenzen werden als tiefe Töne empfunden, während höhere Frequenzen hohe Töne erzeugen.

Der menschliche Hörbereich umfasst in der Regel Frequenzen von etwa 16 Hz bis 20.000 Hz, wobei sich diese Grenzen mit dem Alter verschieben und auch von Mensch zu Mensch variieren können.

Frequenzen unterhalb und oberhalb dieses Bereichs, bekannt als Infraschall und Ultraschall, sind für das menschliche Ohr nicht hörbar, spielen aber – wie oben bereits angeschnitten –in Technologie und Tierwelt eine wichtige Rolle.

Frequenz und Lautstärke sind voneinander unabhängig

Ein schnell schwingendes Objekt, wie die Saiten einer Violine, erzeugt eine hohe Frequenz und damit einen hohen Ton, während ein vergleichsweise langsamer schwingender Gegenstand, wie die dickere Saite einer Bassgitarre, eine niedrigere Frequenz und somit einen tieferen Ton produziert.

Das Ganze hat aber nichts mit der Lautstärke zu tun. Wird eine Saite gezupft, entsteht eine gewisse Lautstärke. Zupft man vier Saiten gleichzeitig, so wird zwar die Schallintensität vervierfacht, aber nicht die Lautstärke.

Um die Klangqualität in verschiedenen Umgebungen zu optimieren, von Konzertsälen bis zu Wohnräumen, werden Frequenzen, Schallreflexionen, Nachhall und andere akustische Phänomene gemessen und kontrolliert. Ein Schallpegelmesser etwa kann den minimalen und maximalen Schallpegel samt Frequenzgewichtungen und Zeitfaktoren bestimmen. Auch der Hintergrundlärm kann gemessen werden.

Basierend auf den Ergebnissen der Messung sowie den Ansprüchen an die Raumakustik können Methoden der Schallabsorption Akustikprobleme in Räumen aller Art gezielt lösen.

Frequenzbewertungskurve: die Frequenz im menschlichen Ohr

Die Frequenzbewertungskurve A, oft als A-Bewertung bezeichnet, ist ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Akustik, das dazu dient, die Lautstärke von Geräuschen in Bezug auf das menschliche Hörvermögen zu messen und zu bewerten.

Der Mensch hört zwar Frequenzen zwischen 16 Hz und 20.000 Hz, nimmt aber nicht alle davon gleich wahr. Er ist besonders empfindlich für Frequenzen zwischen 1.000 Hz und 4.000 Hz, also jenem Bereich, in dem Sprache und viele Alltagsgeräusche auftreten.

Deshalb gibt es die Dezibel-Angabe als dB und dB (A). Das (A) bezeichnet den Schalldruckpegel nach der Frequenzbewertungskurve A. Die Schallquelle wurde bezüglich ihrer Wirkung auf die menschliche Wahrnehmung gemessen.

Das bedeutet wiederum: Niedrigere und höhere Frequenzen werden als weniger laut empfunden, auch wenn sie physikalisch gesehen denselben Schalldruckpegel aufweisen. Die A-Bewertungskurve passt die Messwerte von Schallpegeln an diese menschliche Hörcharakteristik an, indem sie bestimmte Frequenzen abschwächt und andere verstärkt.

Bewertung der Akustik

Die A-Bewertungskurve wird vor allem in der Raum- und Bauakustik sowie bei der Lärmmessung genutzt, um die Effektivität von akustischen Verbesserungsmaßnahmen zu beurteilen und zu optimieren. Indem sie die Schallpegelmessungen an die menschliche Hörcharakteristik anpasst, ermöglicht die A-Bewertung eine realistischere Bewertung der akustischen Umgebung.

Frequenz messen für bessere akustische Bedingungen

In der Raumakustik ist die Kontrolle der Frequenzen entscheidend, um eine angenehme Hörumgebung zu schaffen. Architektur und Akustik arbeiten Hand in Hand, um Gebäude zu bauen sowie um Räume mit geeigneten Materialien einzurichten, die unerwünschte Frequenzen dämpfen und erwünschte Frequenzen hervorheben.

Während akustische Massnahmen beim Bau von Gebäuden der Bauakustik zuzuordnen sind, spricht man beim Ausstatten von Räumen mit schallschluckenden Materialien von der Raumakustik.

Im Folgenden stellen wir Ihnen geeignete Methoden zur Verbesserung der Raumakustik vor. Dabei handelt es sich um Schallabsorber, die Schallwellen in unterschiedlichen Frequenzen absorbieren – hohe Frequenzen lassen sich leichter absorbieren als tiefe.

Schallabsorber: Wellen & ihre Frequenzen aufnehmen

Die Frequenz von Schallwellen kann nicht verhindert werden, aber deren Ausbreitung. Für eine gute Raumakustik müssen Wellen daran gehindert werden, sich fortzubewegen bzw. reflektiert zu werden, denn schallharte Oberflächen wie Glas, Stahl und Beton werfen Schallwellen in den Raum zurück.

Diese Reflexion von Schall sorgt für den Nachhall mit eventuell unangenehm langer Nachhallzeit. Darunter leidet die gesamte Raumakustik.

Folgendes können Sie dagegen unternehmen:

- Poröse Absorber nehmen Schallenergie mittlerer und hoher Frequenzen auf.

- Resonanzabsorber eignen sich für tiefere Frequenzen.

Wichtig

Die Kombination von beiden Schallabsorber-Arten deckt die Frequenzen gut ab und sorgt für eine angenehme Akustik.

Für die Decke

Eine Akustikdecke bietet eine dezente, gleichzeitig jedoch ästhetisch ansprechende Lösung für Raumakustikprobleme.

Sie kann entweder in die bestehende Deckenstruktur integriert oder alternativ als nachträgliche Installation in Form von Unterdecken oder Deckensegeln hinzugefügt werden. Die verwendeten Materialien wie Polyester und Gips schlucken den Schall verlässlich.

Darüber hinaus reduziert eine Akustikdecke nicht nur die Reflexion des Schalls im Raum, sondern sorgt auch für ein ästhetisches Erscheinungsbild. Die vielfältigen Möglichkeiten für die Oberflächengestaltung lassen auch der Kreativität Raum.

Für die Wand

Die Fläche an der Wand lässt sich mit unterschiedlichsten Absorbern ausstatten: klein und unauffällig oder grossflächig und auffällig.

Wandabsorber sind besonders geeignet für Räume mit starkem Widerhall. Sie können entweder mehrfach oder als einzelne Module an der gewünschten Wand installiert werden. Sie absorbieren die auf sie treffenden Schallwellen effektiv und wandeln sie in Wärme um, wodurch die Raumakustik deutlich verbessert wird.

Akustikbilder reduzieren den Nachhall und bieten besonders viele visuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Sie enthalten einen Kern aus Polyestervlies, der für eine effiziente Schalldämpfung sorgt. Die Bilder sind mit eigenen oder vorgegebenen Motiven bedruckbar, was sie zu einer besonders beliebten Akustiklösung macht.

Akustikvorhänge sind vielseitige Lösungen, die mehrere Zwecke gleichzeitig erfüllen. Sie verbessern nicht nur die Raumakustik, sondern bieten auch Sichtschutz, eignen sich hervorragend als Raumtrenner und fügen sich harmonisch in das Raumkonzept ein. Gefertigt aus schallschluckenden Materialien, reduzieren diese Vorhänge effektiv den Widerhall im Raum.

Frequenz berechnen und Raumakustik optimieren

Die Frequenz von Wellen ist ein entscheidender Aspekt in Physik, Technik und der Akustik. Sie bezieht sich auf die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde eines sich wiederholenden Signals und bestimmt somit die Tonhöhe.

Von der Musik bis zur Datenübertragung spielt die Frequenz eine bedeutende Rolle in unserem Alltag. Mit schallschluckenden Methoden hindert man die Schallwellen an Ihrer Ausbreitung bzw. Reflexion und unterbindet hohe wie tiefe Frequenzen erfolgreich.

Titelbild: © MikeCS images – stock.adobe.com; Bild 2: © Magnus Cramer – stock.adobe.com; Bild 3: © MLFotografie – stock.adobe.com; weitere Bilder: © maxakustik.com

FAQ: Häufige Fragen

Was ist Hertz, einfach erklärt?

Hertz ist die Maßeinheit, die verwendet wird, um die Frequenz anzugeben, also wie oft sich ein Signal (die Schwingung einer Welle) in einer Sekunde wiederholt. Wenn wir über Hertz (Hz) sprechen, zählen wir, wie viele Schwingungen oder Zyklen pro Sekunde stattfinden. Ein Hertz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz benannt.

Was bedeutet Frequenz 50 Hz?

Spricht man von einer Frequenz von 50 Hz, dann bedeutet dies, dass insgesamt 50 vollständige Schwingungen in der Sekunde stattfinden. Die Welle durchläuft fünfzig vollständige Schwingungen: von der Nulllage ausgehend passiert sie zwei Umkehrpunkte (am Wellenberg und im Wellental) und kehrt wieder nur Nulllage zurück.

Wie findet man die Frequenz heraus?

Bei mechanischen Schwingungen, wie beim Schwingen einer Saite oder eines Pendels, kann man die Anzahl der Schwingungen manuell zählen. Ein Frequenzzähler ist ein elektronisches Gerät, das speziell für die Messung der Frequenz elektromagnetischer Signale entwickelt wurde. Ein Spektralanalysator wiederum kann ein Signal in seine einzelnen Frequenzkomponenten zerlegen und die Intensität jeder Frequenz anzeigen.